Le parole sono importanti!

Alessandro Ciacci è forse lo stand-up comedian italiano più letterario. I suoi monologhi sono pieni di rimandi che tradiscono la cultura umanistica dell’autore, vasta e arzigogolata come un labirinto di Borges. Ciò però non ne fa un algido cattedratico, non solo perché applica questa conoscenza ad argomenti quotidiani, fino al triviale, ma anche perché, quando è sul palco, Ciacci è una forza della natura. Ricordo molto bene quella volta al Joy di Milano, con non troppo pubblico presente, quando ha saputo intrattenere l’audience con un’energia eccezionale, andandosi a prendere uno ad uno gli spettatori trasformando una potenziale serata fiacca in un grande successo personale. Oggi l’interazione col pubblico è un tratto saliente della sua irresistibile comicità.

Ciacci si presenta come un ossimoro vivente, sfruttando il contrasto tra il suo fisico da intelltuale (come da auto-descrizione, ha dato nuovi significati alla parola emaciato) e il suo luogo di provenienza, Rimini, patria della movida bieca e palestrata. “Se a Rimini hai letto più di un libro, si toccano i coglioni quando passi” spiega tra le altre cose, buttando questa sua fisicità addosso al pubblico, addirittura contro, andando letteralmente a importunare gli astanti sin nelle loro sedie. L’eloquio forbito, unito a una certa dose di sicurezza e a un ritmo estenuante, gli permette di tergiversare parecchio nel territorio del sesso, anche con allusioni esplicite ai presenti, senza mai esser volgare. O meglio, essendolo ma non sembrandolo. Il tutto tra citazioni di Schopenauer e riferimenti a qualche protagonista della letteratura mondiale.

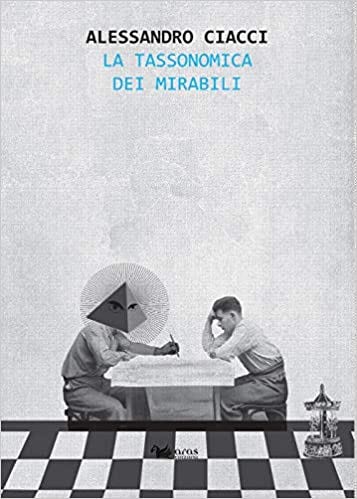

Non stupisce dunque che abbia scritto un libro, La tassonomica dei mirabili (Aras Edizioni), formato da una serie di racconti dal gusto squisitamente letterario. Sedici ritratti di personaggi bislacchi che compongono una dotta dissertazione sull’assurdo in cui a far da padrone è il linguaggio. Ispirandosi alla saggistica ottocentesca, Ciacci si è inventato un idioma che affastella neologismi e arcaismi in una prosa dalla sintassi complessa fino al virtuosismo, nella quale i vocaboli sono esplosioni creative tanto ostiche quanto affascinanti, le numerose note a piè di pagina aprono immense parentesi rimandando a bibliografie presumibilmente inesistenti, i cappelli introduttivi scimmiottano i feuilletton e a volte addirittura la punteggiatura concorre a questa costruzione barocca e tortuosa.

A differenza di quanto avviene sul palco, in queste pagine Ciacci non cerca la comicità a tutti i costi. Certo, alcuni racconti contengono idee esilaranti, come il Bufalo Bill del secondo racconto, che prestato alla pubblicità di una macelleria si presenta a cavallo di una mortadella e bardato di salumi vari, o come il “cannibalismo cordiale” (l’usanza di amputarsi carni da servire agli ospiti pur di compiacerli), che porta la padrona di casa del racconto Tomogui Kokorokara No a tagliarsi i seni per offrirli quali dolci, dispiacendosi solo di non poterne presentare più di due.

Se solo la matrigna matura l’avesse generata deforme, quadripopputa!, avrebbe potuto deliziare anche sé misma e il consorte dei cariatali manicaretti (anche se, per contro, non avrebbe avuto vita facile tra i coetanei ai tempi dell’adolescenza: avrebbe conosciuto l’ingiurie e l’esclusioni, il vedersi associata a mostruosità naturali… tutte cose che invece non ha mai buon per lei esperito in quanto comunissima bitettata, e protagonista d’una vita neanche malaccio).

Quando, una sola volta, si avventura nella satira di costume, col racconto Igor Copronni, che immagina una ditta specializzata nel rendere più spettacolari i drammi inserendo nei luoghi dell’incidente teneri cuccioli di animali, Ciacci lo fa con una precisione millimetrica, ricavandone uno dei migliori pezzi del libro.

In generale, però, l’umorismo è un aspetto secondario rispetto alla ricerca stilistica e lessicale; al limite scaturisce proprio da quest’ultima: spesso la comicità emerge dal contrasto tra l’altisonanza del linguaggio e le cose descritte, fatti assurdi, minori o volgari. Ciacci si diverte a usare l’analisi letteraria stessa come strumento comico: se ne La tassonomica esegue la parafrasi dei bigliettini minacciosi che un disabile lascia sulle auto di chi parcheggia dove non potrebbe come se fossero ermetici haiku poetici (“Prossima volta / chiamo / la polizia cazzo”), nei suoi monologhi fa una disquisizione sulle qualità artistiche di un annuncio erotico; e che dire di Tanamadana, la serie di video nella quale discetta sui significati delle varie declinazioni romagnole dell’ingiuria alla Madonna, la cui ricercatezza ne fa uno dei pochi comici, se non l’unico, a potersi concedere il lusso di bestemmiare ripetutamente senza suscitare un rigetto da parte del pubblico?

Uno dei momenti più riusciti del volume, quando linguaggio e idea comica si sostengono l’un l’altro in un equilibrio perfetto, è Enob Lauti, il racconto di una coppia di genitori che stabilisce che il figlio sarà un uccello (una taccola, nello specifico) e che verrà cresciuto come tale.

Decisero il nome: Enob, ma anche - sottinteso è i futuri genitori, i sig.ri Lauti - che quel loro terzogenito sarebbe stato una taccola. Laddove per taccola deve intendersi - e null’altro - quel Coloeus Monedula, similcorvo che gli Antiqui volevano mangereccio di parpagliuolame e dinderìa varia, estremamente diffuso nell’Europa tutta (per tacer d’un: e praticamente ovunque) la cui apertura alare può arrivare senza troppo sforzo al lambimento di cm 70.

Un uccello, dunque.

Per chi, come me, ha letto il libro anche con l’occhio del comico, è interessante notare che in esso non c’è mai una battuta vera e propria (che invece abbondano nella stand-up comedy di Ciacci), ma si potrebbe dire che in qualche modo è lo stile contorto a funzionare come le battute: crea degli indovinelli (capire il significato del testo) la cui risoluzione corrisponde alla comprensione del joke, il momento cioè in cui scatta la risata.

Nei lunghi vocali whatsapp coi quali ha risposto alle mie domande ho trovato un autore interessantissimo, molto consapevole di quello che fa, che mi ha riservato alcune sorprese. Ha ad esempio confessato di aver scelto la stand-up non come vocazione ma in quanto format live più facilmente praticabile rispetto al teatro, e questo percorso d’arrivo al genere che tanto amo può metterne in luce aspetti che magari non avevo colto.

Ho cercato di trascrivere il più fedelmente possibile le sue frasi, provando a mantenere lo stile divagatorio del parlato. Un esercizio alla Ciacci, se vogliamo, perché è proprio sul confine tra lo scritto e l’oralità, tra la stesura di testi e la performance, che lui vuole muoversi. Se, come afferma, la stand-up è immediatezza, aumentata dalla necessità di dover far ridere, come può contemplare la complessità? Quali accorgimenti si debbono usare, sia a livello di linguaggio, che non può essere quello de La tassonomica, sia a livello di contenuti, che devono in qualche maniera essere sempre abbordabili per il pubblico? Chissà che non sia proprio quella sorta di “arte totale wagneriana” ricercata da Ciacci a fornirci una possibile risposta.

Mi interessa capire quali sono le esigenze, le motivazioni che ti hanno portato a scrivere questi racconti e confrontarli con quelle che invece ti spingono a salire sul palco a fare monologhi comici. Perché hai scritto La tassonomica dei mirabili? Perché fai stand-up?

Guarda, per me è fondamentale denunciare che in me vivono due anime. La prima è quella che fa riferimento al fatto che fin da subito, fin da quando ho avuto l’età per iniziare a leggere e scrivere, sono sempre stato in mezzo ai libri. Non tanto perché nella mia famiglia ci fosse il culto del libro, quanto perché è nata in me questa cosa, e quindi mi sono ritagliato sempre più questo spazio che mi ha visto sommerso di libri. Prima nelle biblioteche, poi ho cominciato ovviamente a farmene una mia di libreria. Un essere attorniato da libri che si traduce in lettura, quindi da lettore accanito e onnivoro, da collezionista (anche di, diciamo, chicche bibliografiche). Ultimo in ordine cronologico è sorto in me anche il desiderio di scrivere, quindi di dare un contributo attivo, tra virgolette, alla narrativa contemporanea. E questa è una delle anime. L’altra, parallelamente, prevede il fatto che io abbia deciso a un certo punto… il famoso “Cosa vorrai fare da grande?” io più o meno l’ho deciso tra la quarta e la quinta liceo quando ho deciso che avrei voluto fare teatro, l’attore teatrale-regista. E queste due anime sono tranquillamente coesistenti. Motivo per cui a un certo punto, quando si passa dai duri anni della gavetta a cercare se non altro di fare il salto professionale ho iniziato a pormi delle questioni. Quindi da un lato per quanto riguarda la narrativa mi sono detto: “Bene, se vuoi fare l’autore, da qualche parte bisognerà pure cominciare”. Motivo per cui intorno al 2016-2017, avendo come molti altri che fanno questo lavoro i proverbiali cassetti della scrivania traboccanti di bozze, soggetti, spunti, idee e quant’altro, e volendo cominciare con la forma racconto che a me personalmente è molto cara sebbene in Italia abbia un mercato, sia di vendita che di lettura, abbastanza spinoso, ho cercato, tra tutto il materiale embrionale che avevo a disposizione, dei racconti che potevano essere legati da un filo rosso. Ho selezionato quelli che maggiormente dopo averli abbozzati continuavano a convincermi e ho detto: “Bene, partiamo con questi”. All’inizio erano una ventina, poi qualcuno è stato depennato strada facendo. Nel tempo ho composto la versione che poi è arrivata alle stampe de La tassonomica dei mirabili, perché volevo fosse quello il mio esordio, tra mille virgolette, nella narrativa.

Per quanto riguarda la stand-up, alla quale sono arrivato per purissimo caso, diciamo che il teatro è meraviglioso però, soprattutto di questi tempi, richiede numeri, forza lavoro, maestranze e soldi che, anche al netto di quest’anno e mezzo, difficilmente o con gran fatica si possono trovare. La stand-up è un qualcosa, per me, di meraviglioso e irripetibile, nella misura in cui appaga quello che era appunto il mio desiderio di occuparmi di spettacoli dal vivo perché va bene, non sarà Adelchi, non sarà Amleto, ma è pur sempre spettacolo dal vivo. Mi dà la possibilità di muovermi con agevolezza, perché sono soltanto io e un microfono, e a volte non c’è neanche quello. Mi dà quindi la possibilità di lavorare tantissimo, quindi numeri che in teatro no, proprio non esistono. Terzo, è fondamentale perché anche quella è scrittura, per cui non affidandomi ad autori ma scrivendo io, è fondamentale perché mi dà la possibilità di andare ad attingere dai famosi cassetti tutta una serie di plot, di idee, di spunti che non potrebbero finire diversamente. Per cui ecco che anche la scrittura di un monologo comico diventa una costola non secondaria, perché da quando ho cominciato nel 2016 ho avuto la possibilità e la fortuna di scrivere tantissimo. Per quanto mi riguarda, la stand-up è una sintesi meravigliosa.

Ci sarai anche arrivato per caso, ma ora che la pratichi da diverso tempo, pensi ci siano specificità che differenziano la stand-up dal teatro?

Sì, alla stand-up ci sono arrivato per caso, ma mi ha scelto lei, non l’ho scelta io. Io avevo cominciato a mandare testi in giro e soprattutto a scrivere per altri. Da qui, sono poi venuto a conoscenza del fatto che questi monologhi erano destinati a questa forma che si chiamava stand-up di cui io non avevo mai sentito parlare prima. La prima volta che sono salito sul palco per fare stand-up era in provincia di Rimini, una data che mi ero organizzato io. Diciamo che sono finito nella trappola, non ho quell’imprinting che hanno tantissimi altri comici che invece erano fruitori di stand-up comedian, soprattutto americani, e coltivavano il sogno, il desiderio di fare i comici.

Specificità e differenze tra teatro e stand-up ce ne sono. Intanto bisogna dire che il teatro è un insieme macroscopico, perché c’è sia il monologhista, un narratore alla Ascanio Celestini (un personaggio a cui io devo moltissimo perchè il teatro di narrazione è stata la prima forma di teatro che mi ha affascinato, e pur non avendo le specifiche della stand-up non ne è così distante), c’è poi il teatro di prosa, di compagnia, di testo… Shakespeare, Pirandello, tanti attori sul palco; se qualcuno mi chiedesse di esprimere un desiderio sarebbe di poter continuare a fare produzioni di quel tipo perché danno una gioia… io ho fatto tante regie per diverse compagnie è dànno veramente una soddisfazione non indifferente. Questa è una delle specificità che differenziano le due cose: con il teatro devi muoverti con dei numeri importanti, tanti attori, tanti tecnici, e poi prima ci sono i costumisti, gli scenografi, musiche, luci… un entourage che di questi tempi è una sorta di mammuth che uno si deve portare in giro. Il lato positivo del teatro è questo gioco di insieme, tra l’attore con se stesso, tra l’attore e gli altri attori e tra l’attore e il pubblico; il bello della stand-up è invece che uno è da solo ed è clamorosamente agevole, può andare dove vuole, serve solo un microfono; inoltre ha un rapporto diverso col pubblico. C’è il discorso dei testi, come detto nei monologhi della stand-up c’è la coincidenza tra narratore e protagonista. Sono fondamentalmente due linguaggi e ogni lingua ha le sue regole e le sue peculiarità. Io della stand-up non ti saprei dire specificità negative… l’unica, forse, e purtroppo, è che c’è una sorta di mare magnum di gente che si improvvisa. A me è capitato di parlare con organizzatori o di andare in posti dove erano stati tentati questi esperimenti e la gente rimaneva con l’amaro in bocca perchè ci sono tanti che vedono la stand-up come un buon pretesto per dire parolacce, empietà e altro… gente che oltetutto non fa neanche ridere; per cui l’organizzatore sente stand-up e pensa: “Ah, minchia, in questo momento sta andando forte, facciamola!”, ma molto spesso quelli che propongono queste serate sono scappati di casa e fanno più danni che altro. Ma in realtà questo non riguarda la stand-up in sé ma chi la pratica, e la stessa cosa vale per il teatro.

Come si fa a scrivere un testo fatto per la maggior parte da termini inconsueti senza perdersi? Qual è stato il tuo procedimento di scrittura?

Tu giustamente li definisci inconsueti, mi permetto una specifica. Inconsueti in quanto arcaismi, quindi parole che sono state saccheggiate dall’italiano del Duecento e del Trecento, ma sono inconsueti anche perché molti sono neologismi, per cui talmente inconsueti da essere inventati. Io ho proceduto per accumulo. All’inizio è stata fatta una stesura, che fondamentale si prefiggeva l’obiettivo di portare a casa la struttura, quindi con quelle subordinate, quel lavoro per associazioni di idee, ipotassi come se non ci fosse un domani… Consideriamo anche questa cosa: per quanto mi riguarda il processo di scrittura vera e propria, matita e foglio, è la parte finale di un processo che inizia molto prima ed è squisitamente mentale, perché per quanto mi riguarda la composizione è molto più simile alla composizione musicale, quindi c’è proprio un lavorio mentale nel quale si accorda, si compone l’armonia del testo e quando inizia a suonare da un punto di vista sintattico nella testa allora dico: “Bene, incominciamo a metterlo su carta”. Con questa prima stesura, ogni racconto era almeno il doppio all’inizio, proprio perché era un riversare su carta tutto quello che poteva venirmi in mente a partire dalla narrazione e dal procedere della lettura. In un secondo momento è stato fatto il lavoro di accumulo, cioè sostituire e aggiungere tutto questo bagaglio di lemmi che abbiamo chiamato inconsueti. Con questo lavoro per sovrapposizione ogni racconto è arrivato a una stesura che io chiamerei non plus ultra, nel senso che il racconto, la struttura e la sintassi non potevano reggere una virgola in più, e questa cosa ovviamente dà un senso claustrofobico per come sono scritti. Lì incomincia il lavoro inverso, la parabola discendente, un lavoro per sottrazione, andare a togliere tutto quello che poteva appesantire, tutto quello che stonava (sempre per ritornare al discorso dell’armonia, della composizione musicale). Quindi prima viene buttato sul piatto tutto e di più, poi si lascia sedimentare un po' di tempo e si incomincia a togliere. Così facendo, quello che si porta a casa alla fine, preservando la particolare struttura sintattica e andando a lavorare proprio sul suono, sul come risuonano i testi, mi ha permesso di sintetizzare la versione definitiva. Sintetizzando, è un processo di accumulo e sottrazione.

Procedi in maniera diversa nella scelta delle parole per la stand-up e per la narrativa? In generale, che rapporto c’è tra il lessico di un monologo e quello dei racconti?

C’è una differenza abissale. Perché nella stand-up ovviamente bisogna preservare l’immediatezza. Quello che dico dev’essere immediatamente comprensibile e, cosa ancor più importante, visualizzabile dallo spettatore, perché più visualizza ciò che sto dicendo più ride. Quindi è fondamentale garantire comunque la mia cifra, che è una cifra voluta e ricercata nel tempo di connubio tra alto e basso, con picchi di molto alto e molto basso, però è chiaro che devo sempre tenere a mente che il pubblico in ogni momento deve capire. Non deve passare neanche per un momento un’oscurità di linguaggio, perché potrebbe venire associata a spocchia o snobismo che proprio non voglio vedermi appioppato. Questo mi porta a cercare più o meno una mediazione tra linguaggio, riferimenti, argomenti che siano quanto più possibile miei, anzi che siano miei in tutto e per tutto, però siano quanto più possibile condivisibili con lo spettatore. Diciamo che la stand-up è una zona franca, non posso minimamente permettermi passaggi oscuri, perché se il pubblico si mette a fare domande: “Cos’ha detto?”, “Chi è?”, “Cosa voleva dire?” non ride e io ho fallito il mio lavoro. Diverso è il lavoro della narrativa e de La tassonomica. Lì anzi è stato proprio costruito un ordito che più si ritorna più ha da comunicare. Non mi interessa che quei racconti siano comprensibili nell’immediato, al contrario mi interessa che lo spettatore legga, rilegga, incontri un passaggio ancor più oscuro degli altri e si fermi, lo rilegga, lo rilegga un’altra volta e poi proceda. Intanto è una lettura e non una performance, quindi un’operazione totalmente autoreferenziale; una lettura che mi auguro venga goduta al più possibile, mi auspico che il lettore… è un po’ come quegli scivoloni d’acqua di Aquafan, dove tu sei a un’altezza di trenta metri e sai che l’unico modo per arrivare in fondo è fare quest’atto di fede, vincere la paura e buttarti nello scivolone che ti fa entrare in questo gorgo che ti porta giù. Più o meno dev’essere la stessa cosa. All’inizio, le prime frasi del primo racconto è chiaro che destabilizzano, uno potrebbe dire: “Cazzo, ma è tutto così, non ci arrivo alla fine!”, però se si fa appunto lo stesso atto di fede… posto che so benissimo che non è una lettura da ombrellone, però se uno decide di vincere questa non immediatezza del testo, un po’ alla volta viene preso, acchiappato da questo flusso di parole, fino a che poi diventa consueto, diventerebbe stonato se a un certo punto trovasse una o più frasi scritte in maniera canonica. Vuole essere volutamente un maelström in cui acchiappare il lettore e portarlo dalla sua. Quindi c’è proprio una differenza non indifferente, anche in rapporto alle scelte delle parole. Io ogni tanto nella stand-up mi lascio andare a qualche neologismo oppure a qualche termine inconsueto, ma non completamente oscuro. Quindi inconsueto sì, ma che provochi un motto, una reazione umoristica, perché magari sono parole che suonano in maniera buffa, o proprio perché in un contesto assolutamente basso è una parola volutamente molto alta quindi c’è una crasi, una giustapposizione che può muovere al riso. Però dev’essere immediato. Anzi, mi avvalgo di un gergale smaccato. Questo quando interpreto. Nel momento della scrittura, nelle prime stesure dei monologhi ancora mi affido a una struttura un po’ più da racconto, o comunque da scritto, però viene poi smantellata strada facendo perché nella stand-up bisogna che tutto sia comprensibile in qualunque momento.

È più difficile scrivere un racconto o un monologo comico? In quale dei due devi fare più attenzione alle parole che scegli?

Direi che nessuna delle due scritture è difficile nella misura in cui entrambe appagano clamorosamente il mio divertimento. Per me è un piacere proprio ludico, infantile, dedicarmi alla scrittura, sia dei monologhi di stand-up che dei racconti. Di sicuro l’attenzione maggiore è posta nella stand-up per il motivo che dicevamo prima. Intanto perché a differenza della narrativa, la stand-up ha un obbiettivo: far ridere. Quindi la scelta delle parole diventa fondamentale, diventa il segreto ultimo, nella misura in cui una parola con una sillaba in più o in meno può compromettere l’esito comico sul pubblico. Quindi lì la ricerca delle parole è veramente minuziosa e meticolosa. La difficoltà nei racconti di narrativa sta nel fatto che dev’esserci un’armonia. Non deve sembrare un’accozzaglia di parole messe lì a caso, “Questo è impazzito e scrive parole a caso”, c’è una voluta e precisa ricerca semantica. Una cosa di cui ci si può accorgere leggendo i racconti de La tassonomica a voce alta: ci si rende conto che è stato fatto un preciso lavoro sulla musicalità. Riassumendo: è difficile la stand-up perché bisogna far ridere, bisogna farlo il più possibile, quindi le parole sono fondamentali perché la parola sbagliata può compromettere l’esito comico; nella narrativa la difficoltà sta nel fatto che la sintassi non dev’essere soffocante per lo spettatore perché non ne esce vivo e non va bene, bisogna sempre salvaguardare il respiro dello spettatore, e che dev’esserci proprio un’armonia tra le parole tra loro, tra le parole nella frase e tra le frasi nel racconto.

Se la prova del nove per i monologhi è il live, con gli open mic che servono a testare il proprio materiale, quali strumenti ha uno scrittore per capire se i suoi scritti funzionano? Tu come fai a sapere che un racconto sortirà l’effetto desiderato? Giustamente dici che per la stand-up la prova del nove è il live, però soprattutto agli inizi un comico ci arriva dopo aver fatto questa sorta di crash test non indifferente che consiste all’inizio nel leggere il testo a voce alta, mille volte, vedere come suona, sentire se riscontra difficoltà, poi c’è una parte ulteriore che potrebbe essere filmarsi e rivedersi, e poi quella di sottoporlo ad una sorta di pubblico di pochi eletti per testarne l’efficacia. Poi arriva al pubblico. In ogni caso, rispetto alla narrativa si hanno più possibilità. Come dicevo, i racconti de La tassonomica all’inizio erano molto più lunghi, poi, prima di lavorare per sottrazione, sono rimasti fermi, io li ho quanto più possibile dimenticati, una cosa che a me serve per lasciar sedimentare, lasciar depositare, fare altre esperienze; bene, quando ci ritorno sopra, sono io il primo che si rende conto di quello che è di troppo, di quello che non funziona… ecco perché poi incomincia la parte di forbice e di cesello. Poi io personalmente ho una ristrettissima schiera di lettori, che sono persone che mi sono particolarmente vicine e care, alle quali faccio leggere ciò che ho scritto per un motivo molto semplice: perché sono un ottimo punto di intermediazione tra il mio mondo (che conoscono come le loro tasche) e il mondo esterno, quello che sarà il lettore completamente estraneo alla mia scrittura, e quindi sono loro che possono buttare un occhio critico dicendo: “Benissimo, perché questa parte è tua, questa meno perché si capisce veramente poco” e quindi io andrò a fare un lavoro di revisione per far emergere quello che intendevo e magari non mi è uscito così bene. Poi è chiaro che io ogni proposta la vaglio e la valuto per capire se mi convince. La tassonomica è arrivata nelle mani dell’editore quando già era al suo stato definitivo, nel senso che i racconti eran già finiti da un po’ e tutta questa fase di riscrittura a posteriori di una lettura d’altri era già stata fatta. Ho avuto la fortuna di non avere un editor ficcanaso, che voleva amputare i testi; c’è stato un bisogno ovvio di accordarci su quello che era lo spirito, la filosofia dei racconti che andava preservata, per il resto le proposte di correzione che mi sono state fatte sono state veramente molto molto poche.

In questa presentazione del libro dici che, in quanto autore, hai tantissime idee, alcune delle quali si prestano ad essere espresse in un monologo comico mentre altre sono più adatte a diventare racconti, poesie, romanzi… Sai subito cosa diventerà un’idea quando ti viene? E sapresti dirmi qual è lo specifico di un’idea da palcoscenico?

C’è un importante metodo di selezione a monte. Se stiamo parlando di monologhi di stand-up, è fondamentale una sorta di, tra mille virgolette, immedesimazione con l’io narrante. Quindi è chiaro che vanno a confluire qui aneddoti, episodi di vita vissuta che sono il punto di partenza su cui andare a costruire il monologo, cose osservazionali… cose che garantiscono quell’immediatezza di cui parlavamo prima ma soprattutto che mi vedano in prima persona. Nei monologhi di stand-up protagonista e narratore devono coincidere. Poi mi permetto delle divagazioni, ci sono le battute, che richiedono una scrittura a sé stante, però l’imprinting, la matrice dev’essere quella. La narrativa mi permette invece una impersonalità meravigliosa. Intanto perché nei racconti amo giocare la carta metanarrativa e metaletteraria, cioè molto spesso rivendico il ruolo di autore, esterno alla narrazione, o meglio a volte è talmente onnisciente da arrivare a fare divagazioni che diventano un altro racconto; altre volte gioco invece a non saperne niente. C’è quindi un autore molto liquido, però sempre presente. Una cosa che ci tengo a dire è che nei racconti de La tassonomica a prescindere dal plot e dai personaggi, un protagonista è sempre il narratore, questo narratore onnipresente, che ricorda molto (perché anche qui ci sono delle influenze letterarie) Tristram Shandy, quindi Sterne, e un tipo di narratore che arriva fino all’Ulisse di Joyce: sì i fatti narrati, sì i protagonisti, però c’è quest’occhio sempre presente. Ciò, come detto, mi permette un’impersonalità maggiore, motivo per cui ci sono sempre protagonisti altri, storie altre che mi sono assolutamente distanti. Io direi che il grosso della differenza è questo. I due tronconi, i due insiemi macroscopici sono da una parte i monologhi comici (perché ricordiamoci che la specifica “comici” ci vuole sempre) e dall’altra tutto il resto. Tutto il resto che comprende racconti, narrativa, ma anche plot per commedie o opere teatrali, cose che ho scritto, cose che sto scrivendo, cose che vorrei scrivere per altro tipo di materiale. Poi io sto idealmente cercando di sintetizzare il tutto in una sola unica proposta scenica. Cioè io vorrei uscirmene, quanto prima ma quando sarà il momento, con un contenitore che fondi tutto questo marasma che io ho nella testa in un esito scenico, una sorta di wagneriana arte totale.

Pur non volendo essere racconti comici, è innegabile che ad accumunarli c’è una certa cifra umoristica. Nel video che ho citato prima affermi che la letteratura deve condensare la complessità della vita, non nel senso di difficoltà, ma di ricchezza, di pienezza di collegamenti, di rimandi. Pensi che l’umorismo possa essere uno strumento importante per raggiungere tale scopo?

Il discorso sulla complessità mi piace ricollegarlo alle Lezioni americane di Calvino, una delle quali è sulla molteplicità e analizza, a partire da Lucrezio e Ovidio, quindi proprio dai primordi, tutte quelle opere che hanno tentato di condensare in un unico libro quella che è l’innegabile complessità del mondo e della realtà che ci circonda. Esempi meravigliosi sono La vita. Istruzioni per l’uso di Perec, i già citati Ulisse di Joyce e il Tristram Shandy, ma anche Rabelais. Questo da un punto di vista di trama e di struttura ma anche di linguaggio: questo linguaggio divagatorio, con molte subordinate, giustapposizioni di idee è fondamentalmente il nostro parlato. Quando parliamo cerchiamo di mettere una sorta di redine e di freno, perché non sconfini, soprattutto se abbiamo un interlocutore, però questo modo di esprimersi è una delle cose più naturali possibili. È un genere letterario che a me da lettore ha lasciato tantissimo, un sedimento fondamentale, ed è lo stesso tipo di percorso che provo, nei limiti del possibile, a perseguire come autore. Diciamo quindi che c’è questo faro, che è la lezione americana di Calvino sulla molteplicità. Per il resto, la questione dell’umorismo… diciamo che mi viene spontanea, e questo si riallaccia a come io ho iniziato a occuparmi di stand-up. La cosa non era minimamente prevista, non ho mai voluto fare il comico, però ai tempi della scuola di teatro mi veniva riconosciuta questa predisposizione al comico, al brillante, sia da un punto di vista d’interpretazione, quindi con i tempi comici e tutto quello che serve a un attore per riuscire nel genere, ma anche come autore, e a me ‘sta cosa lasciò abbastanza basito. Poi ho continuato a perseguirla ed è scoppiata tra le mani, in senso buono. Quindi temo, e lo dico con orgoglio, che faccia parte della mia visione. Dopotutto Wittgenstein diceva che l’umorismo è un modo di vedere le cose. Ecco, vorrei ribaltarla: del mio modo di vedere le cose fa parte l’umorismo. Ma questo è perché ho avuto maestri grandi come Aristofane, Plauto, Swift e tutta quella tradizione meravigliosa. Quindi io credo che sì… c’è questo concetto che mi è molto caro, che è un concetto rinascimentale che hanno saccheggiato poi i neoplatonici, che è il ludere serio. Cioè il ludere, giocare, serio, in maniera seria: trattare di cose serie, massimi sistemi, ma farlo in modo giocoso. Credo che sia proprio il centro di tutto, perché se a quella famosa complessità aggiungiamo la leggerezza del sorriso, la leggerezza dell’umorismo, i risultati non possono che essere strepitosi. Mi viene in mente mentre parlo una massima di Brecht che un po’ diverge, ma fa capire quanto sia importante: Brecht dice che la commedia molto più della tragedia serve a rivelare i grandi mali del mondo e a far riflettere, per cui diventa, se opportunamente usata, uno strumento non indifferente.

Mi sembra che instauri un rapporto ambiguo col lettore. Anche su carta, hai sempre in mente un pubblico. C’è quel gusto del racconto, inteso proprio come affabulazione da offrire ad altri; da una parte, come i contastorie, cerchi lo spettatore, lo chiami in causa, lo provochi… e questo interloquire potrebbe prestarsi bene ad una recitazione dal vivo dei racconti. Dall’altra però credo che live, quando l’auditorio non avrebbe tempo di metabolizzare tutti i significati di una prosa così articolata, l’effetto divertente scaturirebbe più dalla sequela di termini inconsulti, dal suono di questa accozzaglia, che dal loro senso. Forse quindi si perderebbe qualcosa. Che ne pensi? Hai mai fatto un reading? Cosa si guadagna dal vivo e cosa si perde? E come fare a conservare quanto più possibile della pagina scritta, una volta trasposta in monologo?

Partiamo dal fatto che i racconti de La tassonomica sono anche un fatto visivo. Io amo, su tutti i generi, quella che è la cosiddetta narrativa sperimentale. Libri che si riconoscono alla vista perché vi sono impaginazioni, impostazioni, proprio a livello visivo, che non sono quelle canoniche e a me questa cosa affascina molto. Motivo per cui il mio libro è un clamoroso omaggio a tutto quel genere. È metaletterario, ma è anche una narrativa che usa, parodiandolo, il linguaggio stesso della narrativa e soprattutto della saggistica: le note a piè di pagina, gli elenchi… è tutto un bagaglio saccheggiato direttamente dai saggi scientifici e storici però usato in maniera buffa, comica. Le note a piè di pagina diventano a volte commenti umoristici dell’autore, diventano narrazioni a parte… c’è un uso stravolto degli stessi mezzi della narrativa. Queste cose sono fatte per essere tenute in considerazione: i racconti de La tassonomica sono fatti per essere letti (a voce alta). Ascoltarli è diverso, perché bisognerebbe trovare un corretto modo per andare a rendere tutto questo impianto visivo, stampato, tipografico. Onestamente non mi sono mai posto il problema. Io ho fatto dei reading, di parti e stralci che non prevedevano rimandi ed altro, però, come dicevamo, da un lato ci guadagna molto perché… apro un’altra parentesi: laddove potrebbe sembrare artificioso questo linguaggio, per me è il più naturale, spontaneo, di pancia possibile; in condizioni estreme potrei dire che quello è il modo in cui andrei in un bar a ordinare un caffè, poi è chiaro che debbo farmi capire e non ho così tanto tempo; però è una cosa che mi viene particolarmente congeniale quindi leggendola riesco a farla talmente mia che ci guadagna molto, anche proprio dal punto di vista del senso logico. Però è chiaro che essendo fatti per essere letti e riletti… uno ci torna, sta leggendo e si ferma perché quella parola gli ha fatto venire in mente altro (ecco: un’altra cosa fondamentale è dire che questi racconti prevedono un ruolo attivo dello spettatore; è come se fosse un contenitore vuoto, o semipieno, che va riempito del restante dal lettore)… A me non interessa che il lettore sappia qual è un neologismo, qual è una parola che esiste veramente, un arcaismo, da dove è tratta… non mi interessa. Mi interessa che si faccia la sua personale traduzione, che prenda lemma per lemma, frase per frase, anche racconto per racconto, e lo usi come trampolino per farsi la sua narrazione. Mi piace il fatto che ogni lettore, a prescindere dalla propria istruzione, cultura, esperienza, vita, traduca o legga in quei racconti cose che altri non leggono e non traducono. È un’opera che vuole essere clamorosamente aperta. Anche qui c’è un dialogo, lo stesso dialogo che io cerco nei live, improvvisando col pubblico, è per me proprio fondamentale. Uno che questa cosa l’ha fatta in maniera somma è il già citato Laurence Sterne, un autore che mi è particolarmente caro; lui addirittura dice, rivolgendosi al lettore, che all’inizio loro avranno questo rapporto un po’ di diffidenza, ma se poi le cose vanno come devono andare, alla fine del libro saranno grandi amici. Questo mi preme molto, per cui è fondamentale che il lettore metta il suo contributo. Come fa a metterlo se lo leggo io? Non lo so. Io credo che il reading andrebbe integrato: sì reading, ma integrato con momenti dove veramente … mi vengono in mente gli spartiti di Cage, nei quali vengono lasciati dei minuti interi di silenzio; ecco, credo che bisognerebbe lavorare in questa direzione per avere la lettura, ma anche un momento dove si può sedimentare… allora sarebbe bello un audiolibro, dove magari uno torna indietro, può riascoltare… andrebbe organizzata, non credo che sia un libro che prendi e butti lì leggendolo. Si può fare con alcuni stralci, forse con uno o due racconti in particolare. Per fare una cosa totale bisognerebbe lavorare per altre vie.

In generale, a volte il linguaggio non facile di questi testi smorza l’effetto dell’idea comica, quasi nascosta dalla selva di lemmi e invenzioni lessicali. È un rischio che hai calcolato?

Sì, è un rischio che ho assolutamente calcolato e mi sta benissimo che vi sia. Potevo benissimo scrivere gli stessi racconti in maniera canonica. Credo che ci avrebbero perso molto. Sì, i plot sono vagamente originali, però il quid in più è questo linguaggio usato per raccontarli. Se uno accetta di stare alle regole del gioco si butta, e tra le regole del gioco ci sono anche quelle che prevedono che tu lettore non capirai tutto, ma è voluto, perché ti è richiesto di dare un contributo e quindi veramente ci sono questi tasselli che volutamente non riempiono il puzzle; quelli che mancano vadano ad essere riempiti dalla fantasia del lettore. È un rischio che ho calcolato, ma perché non approfittarne? Penso a Landolfi, che nella raccolta Racconti impossibili ha scritto un racconto che è costituito da soli arcaismi, ma roba talmente improba che sembra metasemantica, sembra che si sia inventato tutto, sembrano parole a caso, e invece sono autentiche. Penso anche, parlando di metasemantica, al buon Fosco Maraini: lui ha fatto proprio delle ricerche sulla metasemantica, nel suo lavoro è tutto inventato ma c’è sempre qualcosa che ci fa creare immagini, per cui un vago senso viene a modo suo carpito. A me preme fare la stessa cosa: ogni arcaismo, ogni neologismo è messo lì intanto per creare un ostacolo, un accidente, però può essere tranquillamente aggirato e superato lavorando di fantasia. Cosa ti fa venire in mente questa parola? A quali interlink ti rimanda? Bene, tutto questo è voluto per cui è un rischio, secondo me, “non rischio”. Certo, è calcolato: ecco perché all’inizio le stesure originali erano più lunghe, portate alle estreme conseguenze, poi siccome dovevo garantire un fondo di comprensione ho lavorato per sottrazione, semplificazione.

Sempre nella citata presentazione, dici che questi racconti in qualche modo esprimono di più quello che sei rispetto al monologo comico. Cosa ti manca nella stand-up che invece trovi nella narrativa? E cosa invece la narrativa dovrebbe invidiare alla stand-up?

La tassonomica potrebbe essere considerato un biglietto da visita per il tipo di bagaglio, il tipo di mondo che mi porto dietro, perché mi dà la possibilità di sintetizzare tantissimo quello che sono. Poi, ahimè, manca quel quid che preveda un esito dal vivo, ma come dicevo sono al lavoro per trovare una sintesi in quel senso. Sto per dire una cosa che è paradossale e controsenso, però mettiamola così: come già detto, in “stand-up comedy” la parola più importante è “comedy”, cioè dev’esserci un divertimento del pubblico; questa cosa obbliga a garantire un livello… cioè non è che io a un certo punto posso lasciarmi andare a momenti strappalacrime o a pipponi psicanalitici, perché uno può dire: “Belli, complimenti, bravo, interessante, sei molto sensibile, ma ero qui per ridere”. Quindi diciamo che c’è una sorta di tirannia del riso, però è chiaro che fa parte del pacchetto stand-up: scrivi stand-up, devi sottostare al fatto che il pubblico deve divertirsi. Nei racconti invece l’umorismo emerge quando e se necessario, in maniera un po’ meno isterica; in un monologo mi aspetto battute, capovolgimenti, punchline, tutto quello che è il prontuario, i ferri del mestiere. In narrativa non ho il problema di dover far ridere. Per il resto, la narrativa dovrebbe invidiare alla stand-up quell’immediatezza che soltanto il medium performer comico garantisce; dovrebbe invidiarle il fatto che è una sorta di esperienza collettiva: è fondamentale che ci sia un performer comico, un pubblico, e un luogo dove avviene questa sorta di rito, laddove invece la lettura rimane un’esperienza autoreferenziale. Poi è chiaro che la lettura ha anche dei lati positivi, visti da un’altra prospettiva, perché c’è un godimento individuale e personale. La stand-up alla narrativa dovrebbe invidiare quella sana complessità che per ovvie ragioni non può avere.

A me, stand-up e narrativa dànno una sorta di godimento. Prima ho citato l’aspetto ludico, il ludere serio, che per me è fondamentale; c’è sempre questa sorta di basso continuo che dev’essere un po’ il mio godimento, nel caso del palcoscenico un godimento proprio fisico. Mi viene in mente ancora Calvino che ha dichiarato che per tutta la vita si è sempre considerato uno scrittore di avventure; questa cosa l’ho sempre trovata molto mia, c’è sempre quella sorta di sfacciataggine che mi porta a buttarmi, da un lato nella scrittura de La tassonomica dove io sono il primo ad avere il fiatone quando finisco di scrivere una pagina, dall’altro nella stand-up dove sono il primo ad avere il fiatone dopo due ore di spettacolo. Ma c’è sempre questo senso avventuroso, ludico. Io sono braccia rubate all’avventura: visto che non posso farla dal punto di vista esotico, cerco di sublimarla nella pagina scritta e sul palcoscenico.

Quindi credo che stand-up e narrativa abbiano molto da rivendicare, ma abbiamo molto anche da invidiare, motivo per cui bisognerebbe davvero trovare una sorta di sintesi alchemica prendendo il meglio da entrambe e lo sintetizzi su un palco.

L’angolo autoreferenziale

Anche io ho scritto un libro, su quella volta che ho tentato il suicidio.

Ma non vi dico come finisce.

Dove vedermi live

Da nessuna parte *faccina triste*.

Segnalazioni

In questo episodio, Wisecrack illustra come internet abbia influenzato la comicità e come la comicità possa essere uno strumento per riflettere sulla nostra società. Per farlo tira in ballo il teatro epico brechtiano, che dopo esser stato evocato da Ciacci compare in questa newsletter addirittura per la seconda volta.

“I saw comedy as a platform that you worked through things on. For me, the challenge was: How do we make this funny? How do we make this relevant through comedy? [...] We’ve got to process this collectively, and it’s going to go through me, the way I do it”. Su Vulture, Marc Maron racconta i giorni immediatamente successivi all’11 settembre 2001 all’interno della comunità di comici newyorkesi.

Siamo abituati a pensare alla stand-up come a una comicità abrasiva. È interessante allora leggere il profilo che The Atlantic ha fatto di Nate Bargatze, fautore di quella che il suo collega Gaffigan ha definito “victimless comedy”.

Il video alla fine

Difficilmente troverete un’immagine copertina più bella di questa.

Substack continua a minacciarmi dicendo che sono giunto quasi al limite massimo di lunghezza della mail, quindi la chiudiamo qui. Alla prossima!