Qualcosa di più del “Fattela una risata!”

Il problema col razzismo (ok: uno dei problemi) è che si pensa subito al Ku Klux Klan. Alla violenza o almeno alla discriminazione fattuale, con la quale si impedisce a qualcuno di fare qualcosa in base alla sua etnia. Se ci aggiungiamo che spesso “razzismo” viene inteso nella sua definizione più ristretta, ovvero “ritenere che una razza sia inferiore a un’altra”, allora si capisce perché in tanti hanno gioco facile nell’affermare di non essere razzisti: dati questi presupposti, se non hanno usato violenza e non si sono prodigati attivamente contro un’intera categoria di persone, allora “non sono razzisti”.

E’ però evidente che impostare così la questione esclude tantissime casistiche che invece sono a tutti gli effetti parole e atti discriminatori, che vanno esecrati e poco importa se non li possiamo chiamare razzisti; se la definizione di “razzista” ci impedisce di ragionare su questi comportamenti, cambiamo la definizione, troviamo un altro modo per nominarli: xenofobi, sciovinisti, escludenti…

Tutto questo mi pare una premessa fondamentale per affrontare il tema del razzismo nella comicità, che periodicamente accende il dibattito pubblico e che ha trovato tra gli ultimi fatti scatenanti la gag sui cinesi fatta a Striscia la Notizia e il lungo dialogo di Pio e Amedeo contro il politicamente corretto.

Parto dall’imitazione fatta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In molti, non solo a destra, hanno trovato la polemica esagerata perché, sostengono, fare gli occhi a mandorla non è razzista. Io capisco il loro punto di vista: interpretando il razzismo come ho spiegato all’inizio, non ravvisano una violenza o una volontà di offendere dietro a quei gesti. Quello che secondo me sfugge, però, è che tali azioni si svolgono all’interno di un contesto comico, nel quale l’elmento che dovrebbe scatenare la risata è proprio la denotazione fisica: i tratti somatici non vengono usati come connotati neutri, ma come strumento per far ridere. Paradossalmente, un europeo truccato perfettamente da cinese non creerebbe ilarità. E' comico solo quando è una parodia.

Mi ripeto: possiamo dibattere se questo sia razzismo, anche in base alla definizione che diamo a questa parola, ma credo sia più importante evidenziare come usare dei tratti fisici come oggetto di risata sia problematico a prescindere da come vogliamo chiamarlo e a prescindere anche dalla buona fede di Hunziker e Scotti, che non metto in discussione ma che non elimina il problema.

Il pezzo di Pio e Amedeo è discutibile sotto molti aspetti. La comunità comica ha reagito in diversi modi, spesso sottolineando le fallacie logiche, le contraddizioni, la limitatezza delle riflessioni del duo. Mi limito a segnalare tre riflessioni fatte da comici e comiche che conosco personalmente, giusto per dare un’idea dell’estensione del dibattito e di come su questi temi i comedian più attenti si interroghino costantamente, ma di post del genere ce ne sono stati davvero molti.

Di mio, oltre a concordare con molte delle critiche fatte e a ritenere alcuni passaggi semplicemente inaccettabili (tra gli altri, il paragone tra ebrei e genovesi e i commenti sul gay pride quale inutile esibizione che gli eterosessuali invece non fanno), aggiungo il timore che la difesa di dire quello che si vuole sia di frequente una foglia di fico che nasconde una banalizzazione dell’effetto comico delle parole. A volte un comedian sceglie di usare un termine piuttosto che un altro proprio perché esso è più volgare, più insolente, più irrispettoso. Trovare le parole giuste, e quindi dire parolacce quando servono, rafforzare un concetto con espressioni forti, preferire un vocabolo a un sinonimo perché suscita più risate, è una parte fondamentale della comicità, così come lo è la provocazione. Ma se per ottenerla ci si affida solo alla trasgressione verbale e non al contenuto delle proprie affermazioni, allora forse non si è all’altezza delle proprie velleità di provocatore, perché si sta agendo sul livello superficiale dei significanti e non su quello più profondo dei significati. Bestemmiare in chiesa suscita sicuramente scandalo, ma un monologo contro il potere oppressivo della religione è più incisivo, spinge maggiormente il pubblico a mettere in discussione le proprie idee e quindi è molto più destabilizzante di qualsiasi ingiuria a Dio.

Un comico dovrebbe sempre chiedersi: qual è il senso di usare la f-word per nominare gli omosessuali? Farlo perché quella parola farà sghignazzare gli spettatori di bocca buona oppure per épater le bourgeois è quantomeno riduttivo delle potenzialità della comicità, che potrebbe fare molto di più che shockare. La pigrizia dell’andar sul sicuro quasi mai si accompagna alla qualità.

Voglio però concentrarmi sull’argomentazione che secondo me è, a prima vista, quella più convincente nel discorso di Pio e Amedeo. Credo che, pur in maniera maldestra e fuori fuoco, i due comici abbiano sollevato un punto che merita di essere approfondito: l’idea che l’intenzione conti più della parola che si usa.

Che il contesto abbia la sua importanza, in astratto, è condivisibile. Istintivamente, io sono d'accordo che non tutte le volte che si usa la n-word essa abbia uno scopo razzista, che non sempre imitare gli occhi a mandorla sottintenda la volontà di insultare. Ma se il contesto mitiga o disinnesca il potenziale offensivo, allo stesso tempo e in senso più generale dà un peso alle parole che prescinde dall’intento di chi le adopera. Lo ha spiegato bene il fumettista Sio, rispondendo a delle vignette di Gipi sulla violenza sulle donne:

“La striscia di Gipi sul Commissario Moderno non mi è piaciuta. E non perché non faccia ridere. Cioè: farebbe ridere in un mondo in cui non esiste la violenza di genere, ma nulla esiste in una bolla scollegata dal resto dell’esistenza, e chi legga (sic) quella striscia vive in questo, nel quale lo squilibrio di genere genera 88 vittime femminili di violenza (di ogni tipo) ogni giorno in Italia”.

Come hanno notato in tanti, e tra gli altri Daniele Luttazzi (che si riconferma uno dei migliori teorici della comicità in Italia), non esistono parole neutre, perché la storia le ha connotate di significati discriminatori. Lo stereotipo dell’ebreo avaro non è innocuo, perché è legato a doppio filo alla storia dell’antisemitismo che si alimenta col mito cospirazionista della plutocrazia giudaica, il quale è servito a giustificazione dei crimini contro gli ebrei. A scanso di equivoci: sicuramente Pio e Amedeo non hanno in testa questa genealogia lessicale quando accostano ebrei e avarizia, ma come ho detto per Hunziker/Scotti, la buona fede non è sufficiente, soprattutto in un programma tv.

Oltretutto, quando dicono che nel loro gruppo di amici c’è un tirchio che tutti chiamano ebreo, sembrano non accorgersi proprio della differenza abissale di contesto: un conto è una cena tra amici, dove ci si conosce e vigono legami reciproci consapevoli, un conto è una trasmissione televisiva, dove quei legami non esistono e chi parla ha un potere estremamente maggiore (dal quale come ricorda Spiderman dovrebbero derivare maggiori responsabilità) che esercita su destinatari dei quali non sa nulla e che potrebbero non sapere nulla del mittente. L’uso privato e l’uso pubblico delle parole è diverso e deve restare tale; appellare uno sconosciuto per strada con un epiteto razzista è offensivo qualunque siano le intenzioni perché quel tipo di comunicazione si fonda su regole e accezioni che pre-esistono ai due interlocutori.

Nel discorso di Pio e Amedeo manca poi una questione gigante: ovvero l'ascolto delle comunità che si sentono discriminate da quelle parole e quelle imitazioni. Non perché i neri, gli asiatici, gli omosessuali abbiano ragione a priori in quanto neri, asiatici, omosessuali, ma perché il peso della discriminazione è sulle loro spalle e sono queste minoranze (che finora tra l’altro non hanno avuto la possibilità di far sentire la propria voce) a dover esprimersi per prime su cosa significhi, in un contesto di rapporti di forza impari, venire chiamati in un certo modo. Poi si può anche contestare la loro opionione, ma è necessario confrontarcisi e mi sembra che invece spesso i sostenitori della libertà di usare parole denigratorie non la tengano minimamente in considerazione. Faccio tra l’altro notare che questo aspetto rende problematico anche il celebre monologo sulla n-word di un colosso come Lenny Bruce, che per difendere la libertà di usare certi termini si è scontrato con una società bigotta che lo ha mandato in galera e lo ha distrutto come essere umano fino alla tragica morte per overdose: era davvero liberatorio, nell’America della segregazione razziale degli anni ‘50 e ‘60, un comico bianco che spiegava ai neri come avrebbero dovuto comportarsi rispetto ad un’espressione che li insultava?

Detto questo, la questione del contesto rimane comunque in parte aperta secondo me e tocca corde che mi riguardano personalmente. Anni fa ho scritto un monologo teatrale, Il pescatore di libri, il cui protagonista è Hamid, un ragazzo eritreo che dopo numerose violenze e avversità raggiunge l’Italia su un barcone. Si trattava di pura finzione, ma per scriverla ho cercato di documentarmi il più possibile. L’interprete ero io stesso e per entrare nei panni del personaggio venivo truccato scurendo la mia pelle. Sono consapevole che la blackface sia una pratica stigmatizzata e che vi sono voci autorevoli che la considerano sbagliata sempre a causa della sua genesi razzista. Allo stesso tempo, rimango fermamente convinto che fosse evidente che il mio intento non era offensivo, anzi che calandomi nella parte di un ragazzo eritreo volevo mettere in luce le tragedie che era costretto a vivere, spingere il pubblico a riflettere sul tema dell’immigrazione da una prospettiva che ho cercato di costruire come empatica ma non retorica. Dopo tanto tempo, è una scelta che ancora rivendico e che però non smette di interrogarmi. Sono pronto ad affrontare le eventuali critiche, perché penso di avere buone ragioni in difesa di questo spettacolo. Fondamentale, nella mia convinzione, è il fatto che non c’è mai intento macchiettistico, che il trucco non serve a suscitare la risata e che il mio personaggio non è ridotto al colore della sua pelle (che pure è diversa dalla mia e che mi costringe quindi a truccarmi se voglio mantenere un certo grado di realismo) ma è una persona. E’ solo alla luce di tutto questo che posso sostenere che il contesto inquadri le mie parole, le mie azioni, persino il mio trucco in un’ottica non fraintendibile di inclusività. E’ una posizione, lo ribadisco, che può essere criticata (come è discutibile qualsiasi cosa) ma mi pare molto diversa da quella di chi riduce la questione al diritto di chiamare con la n-word uno di colore.

Penso dunque che un dibattito serio attorno a questi temi sia lungi dall’essere concluso. Il problema è che tale dibattito è inibito dalla polarizzazione, un fenomeno che purtroppo non riguarda solo il razzismo nella comicità ma è pervasivo di tutta la nostra esistenza sociale e che agisce negativamente in due direzioni. Innanzitutto, spinge le persone a esagerare e sovrinterpretare le posizioni avverse: dire che offendersi non implica avere ragione, ad esempio, non significa che dobbiamo fottercene delle reazioni che suscitiamo; criticare l’artista che usa certe parole non equivale a sostenere che deve essergli impedito di farlo. Per quanto mi riguarda, non sarò mai favorevole alla censura: ognuno è libero di fare ciò che vuole, assumendosene la responsabilità, gli altri sono altrettanto liberi di giudicarlo di conseguenza. Io e molti altri tra coloro che fanno emergere la problematicità di certi sketch vogliamo che la difesa della libertà sia accompagnata da un confronto pubblico che porti tutti quanti (noi compresi) a riflettere sulle azioni e sulle parole, stimolando atteggiamenti più consapevoli verso le proprie scelte e le sensibilità altrui.

Apro una parentesi breve: con questo non voglio sminuire il problema della cancel culture, che esiste, probabilmente oggi più in America che in Italia. Vi sono stati diversi casi di licenziamenti dovuti a uscite più o meno infelici, e c’è chi è più interessato al virtue signalling e al linciaggio che alla disccusione costruttiva. Questo articolo su Internazionale espone bene i diversi aspetti da considerare, tra i quali gli interessi economici che muovono gli attori in gioco e il ruolo dei social nel consumo di contenuti divisivi. Si tratta quindi di una questione importante, che richiederebbe uno spazio che però non riesco a ritagliare in questa newsletter, magari nelle prossime. Ma non va confusa con le giuste battaglie per l’inclusività e contro le discriminazioni. Sempre su Internazionale, numero 1409, Zerocalcare ha realizzato un fumetto lucido e completo sul tema, tanto da farmi vacillare nel mio proposito di non idolatrare nessuno.

La polarizzazione spinge poi alla creazione di due schieramenti diametralmente opposti e incompatibili chiamando ognuno a scegliere da che parte stare, in maniera definitiva, e a costruire la propria identità sull'odio dell'avversario, non riconosciuto come interlocutore con sue ragioni e dignità. Ciò ostacola l'emergere di posizioni intermedie, dalle quali si possa fare distinzione tra i vari casi, valutare i diversi gradi di gravità, riconoscere l'esistenza di ambiguità non risolvibili in maniera semplice.

Ecco, in questo contesto estremamente manicheo, il comico che voglia provocare con qualcosa che sia davvero controcorrente non dovrebbe alimentare la divisione cieca, l’aggressività sbavante, la demonizzazione di chi ha opinioni diverse, ma evidenziare che la maggior parte dei fatti umani avvengono tra il bianco e il nero, nelle sfumature.

Ci sono sicuramente razzisti a tempo pieno, razzisti consapevoli, razzisti stronzi. Persone che reiterano deliberatamente comportamenti discriminatori guidati da un’ideologia violenta. Ma è bene ricordare che esiste anche tutto un altro gruppo di individui che fanno cose razziste senza che questo implichi che siano razzisti sempre. Mi verrebbe da dire che in questo insieme ci siamo dentro (quasi) tutti. Gli sbagli si fanno, per svariati motivi, e può capitare di dire cose razziste, di avere un atteggiamento discriminante, di fare una battuta malriuscita. Far notare il problema non significa stigmatizzare l’intero universo morale dell’interlocutore, o almeno non dovrebbe. In questo modo, sarebbe anche più facile per tutti ammettere i propri passi falsi e impegnarsi a non ripeterli. E’ quello che vogliamo, no?

L’angolo autoreferenziale

Da qualche tempo, coi Comici in Cantina facciamo delle dirette Instagram per parlare di vari argomenti. Qui trovate la puntata dedicata alla cancel culture.

Dove vedermi live

Finalmente gli spettacoli dal vivo sono ricominciati. Sabato 22 maggio sarò all’open mic che sancirà la ripartenza della stand-up comedy all’Arci Turro di Milano.

Giovedì 27 maggio mi trovate invece al Joy, sempre nel capoluogo meneghino, con un minutaggio maggiore.

In entrambi casi, la prenotazione è consigliata.

Segnalazioni

C’è tempo fino al 1 giugno per partecipare al Funny Woman Awards, concorso internazionale dedicato alle donne comiche che quest’anno includerà anche comedian italiane.

Uscendo (ma non troppo) dal mondo della comicità, ho trovato interessante questa intervista del Fatto Quotidiano a Carlo Lucarelli, nella quale tra le altre cose lo scrittore spiega come è riuscito a costruire Coliandro come personaggio razzista senza rinunciare all’uso di termini politcamente scorretti ma allo stesso tempo senza avallare le sue idee.

Nicola Bozzi è un attento osservatore della comicità. Da qualche tempo tiene un’interessantissima newsletter in inglese, Letdown Comedy.

In questo articolo per Link, analizza il format LOL esponendo tra l’altro riflessioni stimolanti sull’edizione italiana.Il video alla fine

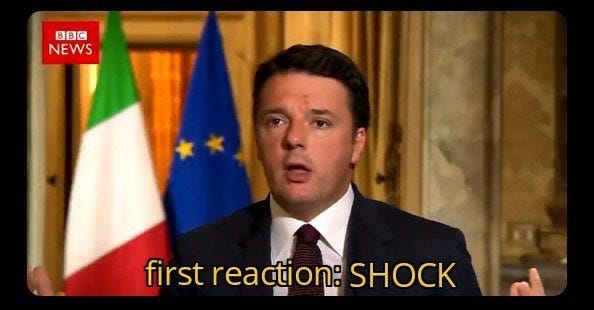

Avevo già scelto un suo video a chiusura di una newsletter passata, ma non ci sarà mai qualcosa come troppo Stewart Lee, e poi questo pezzo si presta bene al tema di oggi. È datato, il che fa capire quanto l'Italia sia indietro su certe questioni, ma mi sembra ancora oggi un ottimo modo comico di affrontare il politicamente corretto.

Mi ritrovate qui tra un mese. Nel frattempo, state in gamba!