Le buone intenzioni del comedian

La domanda alla quale vorrei provare a rispondere non è tanto il “Chi te lo fa fare?” che viene chiesto sottintendendo che il gioco non valga la candela. Il quesito che indagherò è più generale e, se vogliamo, filosofico, ovvero: perché facciamo comicità?

Si potrebbe iniziare obliquamente, riflettendo sui motivi per i quali ridiamo. Ma sui meccanismi e le funzioni della risata non mi dilungo e vi rimando come punto di partenza a questo post di Francesco Lancia e, se avete voglia di approfondire, alla Breve storia della risata di Terry Eagleton. Quello che cerco di analizzare è invece lo specchio della questione appena espressa, che focalizza l’attenzione non sul fruitore della comicità ma sul produttore. Come mai una persona, ad un certo punto, scrive battute, inventa gag, realizza sketch, monologhi, commedie?

Prima di affrontare temi più pregnanti, va segnalato che sicuramente chi decide di fare il comico per professione, o comunque di esibirsi davanti a un pubblico, è spinto anche, come tutti gli artisti, dal desiderio di condividere la propria espressività. Diffido sempre da chi dice “Scrivo per me stesso”: sicuramente c’è chi crea senza badare al possibile riscontro di terzi e chi invece costruisce le proprie opere calibrandole perfettamente su ciò che vende di più, ma ritengo che sia nel DNA dell’artista l’intenzione di mostrare la propria produzione a degli interlocutori. Se davvero scrivessi solo per te stesso, riempiresti diari che non vedrebbero mai la pubblicazione. E in alcuni casi, sarebbe un bene.

Corollario tangenziale: per offrire uno spettacolo dal vivo di buon livello, l’artista deve essere esibizionista, perché l’essenza stessa del live è l’esposizione di sé stessi, a maggior ragione nel monologo dove letteralmente non c’è null’altro che il performer, le sue parole e il suo corpo, tanto che il critico John Limon ha paragonato gli stand-up comedian alle spogliarelliste, con le quali tra l’altro condividevano i palchi quando il genere ha cominciato ad attestarsi in America.

Detto in una battuta: conosco tantissimi artisti esibizionisti, ma ne conoscono anche molti che invece non sono bravi.

Detto questo, passiamo ai motivi più profondi per i quali si fa comicità, validi anche per chi non l’ha scelto come mestiere.

Mi sembra che sottoporre la realtà al vaglio comico spesso sia l’affermazione di un punto di vista alternativo. Cos’è la sorpresa (elemento chiave dell’umorismo) se non l’apparizione di un senso altro, che non avevamo previsto?

Persino il gioco di parole, pur nella sua semplicità, allude alla possibilità di universi di pensiero differenti da quello quotidiano, dove a dominare non sono la logica e la grammatica canoniche ma regole straordinarie.

Quando Emo Philips dice: “L’altro giorno ho corso per tre miglia. Alla fine ho detto: Signora, si tenga la sua borsetta!” sta innanzitutto distruggendo le nostre aspettative, sovvertendo il significato di una frase che ci era parsa normale con un colpo di scena che ci precipita in un’altra storia rispetto a quella che ci eravamo immaginati fino a quel momento. E’ questo scarto a generare la risata.

Il comico, quindi, ha una certa predisposizione all’eversione, allo spariglio, a non accontentarsi del visibile, o meglio a ridefinire la realtà con chiavi di lettura diverse da quelle comuni.

Messa così, risulta evidente come agiscono la satira e la comicità politica tutta, che si basano proprio sullo svelamento dei significati nascosti del discorso pubblico, sul reframing degli eventi e sulla reinterpretazione demistificante del potere.

Concedetemi un momento da trombone accademico: uno dei temi principali nelle opere di William Shakespeare è la natura artificiale della realtà (ed in particolare proprio del potere) che non è altro che una struttura costruita a partire dal linguaggio. La miriade di personaggi minori presenti nei suoi testi, spesso appartenenti a classi sociali inferiori, non sono orpelli inutili, ma hanno al contrario il ruolo centrale di mostrare la molteplicità del reale rispetto all’omologazione ideologica, e guarda caso questa funzione viene svolta quasi sempre attraverso registri comici. I celeberrimi fools shakespeariani, coi loro giochi di parole, le assurdità, i motti di spirito, ribaltano la realtà offrendo prospettive divergenti sulle storie raccontate, arricchendo in modo pregnante lo sguardo che quei testi teatrali danno sul mondo. Fine momento da trombone.

Reagire agli eventi ridendoci sopra significa anche ridimensionarli, ed è un meccanismo meno banale di quello che si potrebbe pensare: non si tratta di non dare la giusta importanza alle cose o, peggio, di ridurre tutto a una poltiglia omogenea e insapore nella quale nulla conta e nulla ha valore (tendenza alla quale la comicità non è immune, come ha notato Foster Wallace a proposito dell’ironia dilagante). Trovare il lato divertente di tutto è un memento costante contro la sacralizzazione. Delle istituzioni, delle fedi (religiose e non), ma anche di noi stessi, messi su piedistalli di ego che puntualmente il comedian abbatte a suon di battute.

C’è un pezzo di Bill Burr nel quale il comedian analizza in maniera lucidissima (ed estremamente divertente) quanto la mascolinità tossica introiettata reprima la sua interiorità emotiva: l’introspezione e l’onestà si mischiano alla consapevolezza di quanto si è ridicoli e questo mix ha una potenza liberatoria perché in qualche modo allontana la paura. Nel finale del Ted Talk qui sotto, che consiglio di vedere tutto perché racconta bene la mente dei comici, Sadhna Bokhiria spiega in maniera perfetta i benefici che i comici traggono da questo atteggiamento:

“Sono sempre alla ricerca del lato comico delle cose e quindi ridono di più, e siccome ridono di più hanno meno paura, e siccome hanno meno paura provano di più, e siccome provano di più creano più opportunità per imparare di più e perciò inevitabilmente crescono di più”.

Nel suo show Nanette (disponibile su Netflix), Hannah Gadsby mette in discussione in maniera intelligente la positività del fare battute su sé stessi. Partendo dal proprio passato difficile (ha subito discriminazioni, abusi e violenze a causa della sua omosessualità), l’artista australiana si chiede per quale motivo dovrebbe scherzarci sopra. La comicità si basa sul rilascio di una tensione precedentemente costruita; fare battute sul suo orientamento sessuale sminuirebbe dunque il problema: il pubblico verrebbe rassicurato dal joke, mentre i traumi che ha vissuto dovrebbero metterlo a disagio. “This tension is your, I’m not helping you anymore” dice, in uno dei momenti più emozionanti dello show, quando si rifiuta di chiudere con una punchline distensiva e in pratica sembra abbandonare la comicità perché è arrivata alla convinzione che sia parte del problema di come la società affronta queste questioni.

Dalla prima volta che ho visto lo spettacolo, e sono letteralmente scoppiato a piangere, ho cambiato in parte la mia opinione ed oggi non mi trovo totalmente d’accordo. La critica principale che mi sento di fare a questo punto di vista è che il comico può decidere su cosa scherzare del proprio passato e della propria identità, può decidere come farlo e può trovare il modo di tenere aperte nel pubblico le ferite che vuole rimangano aperte (per altre riflessioni su Nanette rimando qui e qui). Ma lo trovo comunque uno spunto interessantissimo, ed espresso in maniera estremamente intensa, sul quale è bene riflettere per un uso più consapevole della comicità.

Ammettendo pure che le self-deprecating jokes celino una parte di autolesionismo con la quale è sano confrontarsi, credo rimanga vero che nei migliori dei casi esse conducano ad un risultato costruttivo: condividere le proprie fragilità di fronte agli spettatori, che possono riconoscersi nelle debolezze del comedian, può generare un positivo senso di comunione, di fratellanza nella difficoltà di gestire le contraddizioni che ci abitano e di accettazione delle reciproche imperfezioni. In un mondo in cui vige il mito della purezza e ogni errore commesso dagli altri è visto come sinonimo di malvagità, ignoranza, mostruosità, coloro che fanno comicità (perlomeno alcuni di essi) sono spinti dal desiderio di una società nella quale si sia capaci di mettersi nei panni degli altri e di mostrare comprensione per gli sbagli dei nostri simili.

E ritorniamo dunque al perché si fa comicità. Se guardo a me stesso, fatico ad isolare singoli motivi come ho fatto in questa newsletter. E’ tutto mischiato, e in generale mi sembra che ci sia molto di inconscio. Certamente ho sempre avvertito la necessità di esprimermi, sicuramente ho una buona dose di esibizionismo, provo un’avversione epidermica per le verità assolute e ritengo che la complessità dell’animo umano ci renda buffi e bisognosi dell’empatia di chi ci sta accanto. Ma quello che so ancora più fortemente di tutto questo (che forse è solo una razionalizzazione di qualcosa di molto più vasto) è che mi viene spontaneo pensare che la comicità sia il filtro giusto col quale affrontare la vita, confrontarmi col mondo, condividere esperienze. Ecco perché lo faccio.

“E’ la mia natura” disse il comedian.

“Sì, ma questo è un funerale” rispose il prete.

L’angolo autoreferenziale

Parrebbe che pian piano ricominceranno gli spettacoli dal vivo. Ci stiamo attivando. Come si dice, stay tuned.

Dove vedermi live

Se seguite questa newsletter, ormai dovreste sapere che finché vige la chiusura dei locali, ci cimentiamo negli show su Zoom. Giovedì 22 aprile coi Comici in Cantina avremo ospite Laura Formenti (ecco la sua esibizione a Italia’s Got Talent). I biglietti (posti limitati) si trovano qui.

Segnalazioni

Zio è una newsletter dedicata alla cultura della Generazione Z. Nell’ultima puntata, si parla anche dell’umorismo dei teenager di oggi e vengono citati un paio di articoli interessanti. In pratica, la tesi è che l’ansia inedita che gli zoomer provano nei confronti del futuro abbia generato una forma di comicità specifica di quel target d’età, fondata sull’ironia e dai tratti assurdi e nichilisti. In queste analisi rimane aperto il dibattito sulla funzione di questa comicità: fuga da una realtà troppo dura da affrontare o tentativo di farci i conti attraverso la risata?

Sulle questioni sollevate da Nanette c’è chi la pensa diversamente: questo libro, che ho scoperto per caso e che non ho ancora letto, mi par di capire promuova una variante dei roast (ne ho parlato in questa puntata di Tendenza Groucho) nella quale ci si sfotte da soli come esercizio utile a vivere meglio con sé stessi, una tesi diametralmente opposta a quella sostenuta da Gadbsy.

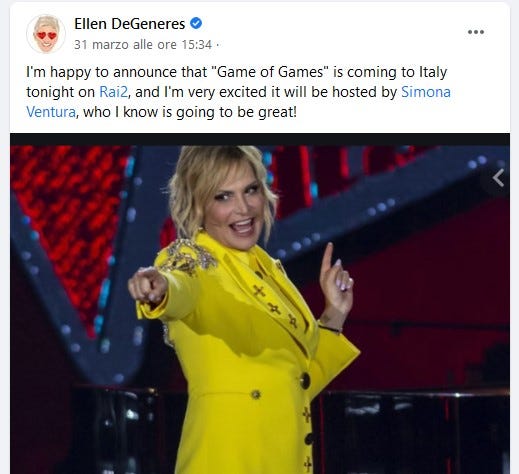

Mi ha fatto scattare un cortocircuito strano vedere questo post di Ellen DeGeneres (una delle più note comedian USA) che lanciava la versione italia del suo Game of Games salutando entusiasta Simona Ventura. Che sembra però non sia stata così tanto great.

Il video alla fine

Ho visto per la prima volta questo pezzo anni fa eppure, a differenza di altri magari più forti, ogni tanto mi torna in mente, perché credo che qui Pete Holmes sia riuscito a trovare la forma comica perfetta per esprimere un concetto che ha vibrato dentro di me. Sono questi miracoli che mi fanno dire che fare il comedian è il mestiere più bello che ci sia.

E con questa ventata di retorica vi saluto. Se lo credete, diffondete Tendenza Groucho a chi ancora non si è iscritto. Ci vediamo a maggio. Yo!